中小企業診断士の参考書(テキスト)や問題集は数多く販売されてますので、どれを選んだらよいのか迷ってしまいますよね。

そこでこの記事では、令和元年度の中小企業診断士試験に独学合格した筆者が、当時使用していたおすすめの参考書(テキスト)と問題集をお伝え致します。

テキストや問題集は合否に直接結びつく非常に重要な勉強ツールです。

これから中小企業診断士試験独学合格を目指す方やテキスト、問題集選びに迷われている方はぜひ参考にしていただければと思います。

目次

中小企業診断士の攻略法が分かる無料で手に入る参考書とは!?

本題に入る前に、これから中小企業診断士を目指す方にぜひ読んでいただきたい参考書があります。

それが上記の画像にもある「非常識合格法」です。

こちらはクレアール中小企業診断士講座講師である古森創先生が「非常識合格法」に基づく学習ノウハウをまとめた書籍で、内容としては以下のような事が書かれています。

- "合格"とは何かを理解する

- ストレート合格する人の特徴とは?

- 何年も受験浪人してしまう人の特徴

- モチベーションを長く維持する方法とは?

- ごく普通の人が合格するために必要なこと

などなど、他にも最新の試験情報や難関資格の合格を確実にする「最速合格」ノウハウが満載の内容となっております。

定価1,500円(税抜)の書籍が無料でもらえる、しかも有益な情報盛りだくさんとなれば、これはもらわない手はないでしょう!

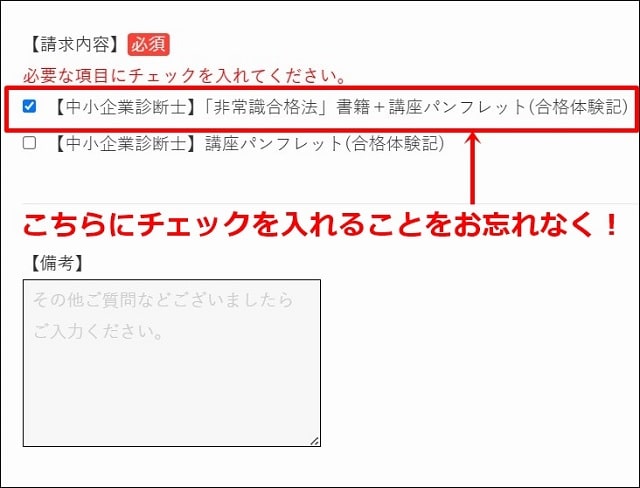

ただ、資料請求する際に注意点があります。

資料請求フォーム下部にある【請求内容】の「【中小企業診断士】「非常識合格法」書籍+講座パンフレット(合格体験記)」欄にチェックを入れる

上記ができていないと書籍ももらえませんのでご注意を。以下の写真のようにしておけば問題ないです。

(※フォームの入力自体も簡単で1~2分あれば出来ます)

こちらは毎月100名限定になるので、早めにゲットされることをオススメします!

もちろん資料請求が主題になるので、クレアールの講座の詳細もチェック出来ますし、おまけにサンプルテキストも付いてきますよ^^(※資料請求後の勧誘電話などがないのは確認済なのでご安心を♪)

\期間限定&人数限定!お早めに!/

筆者の受験遍歴について

前置きが長くなって申し訳ないのですが、軽く筆者の受験遍歴についても説明させてください。

筆者の合格年度は令和元年度、受験回数は1次2次ともに1回、勉強スタイルは完全独学で、受験予備校が試験直前に実施する模擬試験の類も一切受験していません。

この記事でご紹介するテキスト、問題集、ブログ記事以外からの情報は得ていないことになります。

逆にいえば、この記事に紹介されたテキスト、問題集、ブログ記事に掲載された情報だけで、合格に必要な知識を獲得できることになります。

中小企業診断士試験の範囲は、1次試験が7科目、2次試験が4科目となっており、合格に必要な知識は非常に広範囲に亘ることから、有益な情報を効率よく吸収することが試験攻略には不可欠だと考えます。

テキストを選択する際に重視したこと

筆者がテキストや問題集を選ぶ際に最も重視したポイントは非常にシンプルです。

"売れているかどうか"

この一点です。ネット上での評価はあまり気にしませんでした。

これは評価者の勉強の進捗状況や好き嫌いによって、その人なりのバイアスがかかると思ったからで、そもそも内容に問題があったら売上げが伸びるわけがありませんよね。

ネット書店でキーワード欄に「中小企業診断士」と入力したら、売上順でソートしてみてください。筆者は基本的にこの方法でテキストや問題集を選択していました。

また、この選択方法にはもう一つの理由があります。それは、独学で勉強を進めると他の受験生がどんな勉強をしているのかが全くわかりません。そんな状況下で自己判断によりマニアックなテキスト類を選んでしまう事態を回避するためです。

さらに、売れているテキスト類を使って学習を進めることで、他の受験生と同じベクトルで勉強を進めているという安心感が得られるため、自分が孤立しているんじゃないかという余計な不安やストレスを減らす効果も生まれます。

1次試験で使用したテキスト・問題集と使用方法

では実際に1次試験で使用したテキストと問題集をみていきましょう。

使用したのは以下の3点です。

- 「中小企業診断士 最速合格のためのスピードテキスト」 TAC出版

- 「中小企業診断士 最速合格のためのスピード問題集」 TAC出版

- 「第1次試験過去問題集」 TAC出版

最初にテキストを読み、読み終えてからスピード問題集を解くという方法で勉強を始めましたが、テキストを一度読んだくらいでは問題集に手応えが感じられるほどの知識の定着は見込めませんし、何より効率が悪くなかなか勉強が進まないように感じました。

そこで筆者はテキストを一旦置いて、スピード問題集を解きまくるという学習スタイルに改めました。インプットから入るのではなく、アウトプットから入るのです。この方法を採用したことで、筆者の場合は学習効率が大幅にアップしました。

問題集の周回をメインとし、何度も間違える箇所、理解が進まない箇所のみテキストで確認します。スピード問題集の正答率がほぼ100%となった科目については、順次、過去問題集に移行。

しかし、実際に過去問を解くとわかるのですが、スピード問題集に掲載された問題と過去問の難易度には相当の差があり、スピード問題集をスラスラ解けるレベルにある方でも、過去問の正答率は50%に届くか微妙なラインにあると思ってください。

いきなり振り出しに戻された感じがして結構つらいものがありますが、徐々に正答率が上昇してきますので負けずに過去問の周回を続けてください。

以上が、筆者が1次試験対策として行ったことの全容です。

使用したテキスト、問題集もTAC出版の上記書籍のみです。

2次試験で使用したテキスト・問題集と使用方法

続いて、中小企業診断士試験の正念場である2次筆記試験で使用したテキスト、問題集をご紹介します。

2次試験の学習に使用したのは以下の6点です。

- 「第2次試験過去問題集」 TAC出版

- 「中小企業診断士2次試験合格者の頭の中にあった全知識」 同友館

- 「中小企業診断士2次試験合格者の頭の中にあった全ノウハウ」 同友館

- 「事例Ⅳの全知識&全ノウハウ」 同友館

- 「中小企業診断士2次試験 ふぞろいな合格答案」 同友館

- 「ふぞろいな合格答案 10年データブック」 同友館

上述のとおり1次試験の学習をTAC出版の書籍で進めた筆者は、2次試験の学習についても当然のようにTAC出版の2次試験用過去問題集からスタートしました。

1次試験と同様に最初から問題演習に取り掛かったのですが、もの凄い違和感といいますか、前に進んでいる感覚が得られませんでした。その理由は明らかでした。

この過去問題集に記載されている解答・解説を読んでも、自分の書いた答案に対して自己採点ができなかったのです。

独学で学習を進めるにあたって、自己採点ができないという状況は致命的です。採点ができないということは、正解である部分、間違っている部分を把握できていないということですから、正しい勉強方針を立てることもできません。

そんな状況の中、途方に暮れる筆者に道筋を示してくれたのが「ふぞろいな合格答案」シリーズです。

この問題集は2次試験受験生の再現答案と採点結果を収集し、答案中で特定のキーワードを使用することで加点されるという仮説に立ち、そのキーワードごとの加点点数を示しています。

2次試験の採点方法はブラックボックスといわれていますが、ふぞろいシリーズの採点方法は非常に納得性の高いものに思えました。また、何よりもキーワードごとに点数を示してくれますので、自己採点が容易です。

また、2次試験は事例Ⅰ(組織・人事)、事例Ⅱ(マーケティング・流通)、事例Ⅲ(生産・技術)、事例Ⅳ(財務・会計)の4つのテーマで構成されていますが、事例Ⅳの財務・会計は計算問題がメインとなっており、他のテーマとは出題形式が大きく異なっています。

この事例Ⅳ対策にあたっては、「事例Ⅳの全知識&全ノウハウ」が非常に有用でした。

この問題集も基本的に事例Ⅳの過去問から構成されているのですが、問題の解説はもちろんのこと、解答を導くプロセスについても丁寧な説明が加えられていますので、回答時間の短縮という面においても非常に役立ってくれました。

筆者はこの問題集には毎日触れるようにし、1週間で1周するようにスケジュールを立てていました。結果として、この問題集は6~7周したように思います。

以上が2次試験に向けた取組内容です。過去問しかやっていませんね。

時間の余裕も無かったので、過去問以外に手を広げるに至りませんでした。取り組む問題は過去問に絞った上で、解説の質にこだわっていたように思います。

また、テキスト、問題集ともに色々とり揃えはしましたが、最終的にはふぞろいな合格答案と事例Ⅳの全知識&全ノウハウ以外の使用頻度は少なかったように思います。

【2次試験】事例Ⅲ克服のための絶対にマストな情報

以上が中小企業診断士試験に用いたテキスト、問題集になります。

しかし、実は事例Ⅲ(生産・技術)に関して最も有益だと思った情報が別にあります。

それは、1件のブログ記事です。

![]() 中小企業診断士一発合格道場|だいまつが教える事例Ⅲ攻略の極意

中小企業診断士一発合格道場|だいまつが教える事例Ⅲ攻略の極意

2次試験の学習を進める中で、筆者にとって事例Ⅲ(生産・技術)はイメージが掴みづらく、どちらかというと苦手に感じていた科目です。

筆者の属性は一般的な事務職にカテゴライズされますので、事例Ⅰ(組織・人事)、事例Ⅱ(マーケティング・流通)、事例Ⅳ(財務・会計)は何となくイメージできても、事例Ⅲ(生産・技術)のイメージは掴みづらかったのです。

イメージが掴みづらいことから問題を変に難しく捉えてしまい、その結果として回答のクオリティーが下がるというジレンマに陥っていたように感じます。

しかし、ご紹介した記事は、事例Ⅲが非常にシンプルで設問の構成もワンパターンであることを論理的に説明してくれています。

また、回答パターンが確立されたことで、事例Ⅲの回答時間が短縮されることにも繋がりました。

事例Ⅲに苦しんでいる方はこの記事にある内容をしっかりと理解した上で、事例Ⅲにおけるワンパターンな設問“このド真ん中の直球ストレートの‘絶好球’を見逃すことなく、フルスイングして答案を球場の外にまで運んで”ください!(ブログ記事中表現からの引用です。言い得て妙な表現です!)

まとめ

中小企業診断士試験独学合格者が使用したテキストと問題集を公開します!ということで、過去の勉強内容を思い返しながら記事を書きました。

自身の経験上、効果的な学習方法だと思うことは以下の2点です。

- テキストを読み込むインプットよりも、問題演習のアウトプットを重点的に行うこと

- 理解すべきターゲットを過去問(もしくはそれ以外の良問)に絞り、過去問(または良問)の理解に集中すること

診断士試験において短時間で効果を得る秘訣はこの2点にあるように思えてなりません。

筆者の学習スタイルに興味をお持ちの方は、ぜひこの記事で紹介したテキストや問題集、ブログ記事をご活用の上、過去問中心・アウトプット中心の学習を進めてみてはいかがでしょうか。

ひょっとしたら、あなたにとってもこの方法が合格への近道になるかもしれませんよ^^

独学合格者のその他の記事もチェック!

-

-

【具体的に解説】中小企業診断士独学合格者の学習スケジュールを公開!

近年、診断士試験の学習方法についてインターネットで調べていると、「独学でも合格できなくはない。ただし、予備校や通信講座を利用するのが一般的。」といった意見が多く見られます。 確かに、合格後の実務補習で ...

-

-

独学中小企業診断士合格者が明かすその具体的な勉強方法とは!?

中小企業診断士受験生の皆さんの大多数が資格予備校に通学したり、通信教育を活用して学習を進めるかと思います。 しかし、私の勉強の進め方は書店で購入したテキストや問題集、試験対策用のブログを活用した独学と ...