診断士試験の受験を検討されている方の中には、このような疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

よく目にする情報として、「診断士試験の合格率は毎年4%前後」というものがあり、これは紛れもない事実です。

この数字を見ると、どう考えても中小企業診断士は難しいという印象を持ちますよね。

- エリートが目指す資格だから自分には関係ないか

- 学歴が高くないと無理なんだろうな...

このように思われる方も少なくないでしょう。

ただ、必ずしもエリートでないと無理、高学歴でないと受からないというような試験ではありません。

この記事では、中小企業診断士の難易度について資格保持者である筆者が考察していきたいと思いますので、受験検討中の方はご一読いただければと思います。

目次

中小企業診断士試験合格率はたったの4%?最大の山場、2次筆記試験とは?

冒頭で述べたように、診断士試験の合格率は毎年4%前後で推移しております。

どのような試験内容を経てこれだけ低い合格率に行きつくのかを軽く確認しておきましょう。

まず、試験は大きく分けて以下の3つから構成されます。

- 1次試験

- 2次筆記試験

- 2次口述試験

1次試験はマークシートに記載する多肢択一形式となっており、試験科目は以下の7科目です。

中小企業診断士 1次試験科目一覧

- 経済学・経済政策

- 財務・会計

- 企業経営理論

- 運営管理(オペレーション・マネジメント)

- 経営法務

- 経営情報システム

- 中小企業経営・中小企業政策

合格基準は総点数の60%以上、かつ1科目でも40%未満の科目がないこととされており、広範な科目においてまんべんなく正答することが求められます。

また、1次試験の特徴として科目合格制度というものがあり、60%以上の点数がとれた科目については、翌年の試験で当該科目を免除することが可能。

この1次試験の合格者は10月中旬に実施される2次筆記試験へと進みます。

2次筆記試験は最長200文字程度の記述式問題となっており、以下の4つのテーマについて、それぞれの企業事例をベースに出題される設問に回答する形式となります。

中小企業診断士 2次筆記試験科目一覧

- 事例Ⅰ.組織・人事

- 事例Ⅱ.マーケティング・流通

- 事例Ⅲ.生産・技術

- 事例Ⅳ.財務・会計

大雑把にいうと「A社の既存事業が衰退した原因を述べよ」みたいな設問です。

この2次筆記試験も総点数の60%以上、かつ1科目でも40%未満の科目がないことが合格基準とされてはいますが、満点解答が公表されることはなく採点方法もブラックボックスであるため、実質的には上位20%程度が合格する試験といわれています。

中小企業診断士試験の最大の山場がこの2次筆記試験だと言っても過言ではないでしょう。

2次筆記試験合格者は12月中旬に実施される口述試験に進みます。口述試験は10分程度の面接試験で、99%合格します。

知識を問うというよりは人物考査の側面が強く、遅刻と沈黙さえ回避すれば合格するとお考えください。

以上を踏まえた全体の合格率を全て合わせると以下のような合格率になります。

中小企業診断士 合格率計算

詳しい合格率は以下の記事でチェック!

-

-

【過去10年分の科目別推移あり】中小企業診断士の合格率をまとめて分析してみました

経営コンサルタントとしての技能を証明する国家資格である中小企業診断士は、世界的な権威である「MBA」と比肩されるほどの社会的ステータスのある資格です。「日本版MBA」と言われると、なんだかめちゃくちゃ ...

認知度の低さが難易度の高さにつながる!?中小企業診断士試験の不思議

試験難易度の考察に無関係な話と感じるかもしれませんが、認知度に関する状況分析には難易度を計る上で重要なポイントが含まれています。

それは、試験合格者は大企業に勤務する方が多いという点です。つまり、高学歴な方が多いです。

上記で触れたように、中小企業診断士試験における最大の山場、2次記述試験は相対評価に基づく採点といわれており、その合格率は毎年20%。

60点取れたら合格といった絶対評価によるものではなく、優秀なライバル達との間で上位20%に入らないといけないのです。

受験のライバル達には猛者が揃っているという認識を強く持ち、そんなライバル達と少ない椅子を取り合う試験であることを肝に銘じて勉強に取り組む姿勢が不可欠です。

中小企業診断士の認知度が低い事情

上記で中小企業診断士試験の認知度の低さが難易度の高さにつながるという事をお話ししましたので、認知度が低い事情というものにも触れておきましょう。

まず、診断士は大きく以下の2種類に分けられます。

- 独立診断士

- 企業内診断士

読んで字のごとく、独立した方を独立診断士、企業で働く方を企業内診断士と言います。

で、この割合なのですが、全体で見ればおよそ半数が企業内診断士に分類されるのですが、こと取得1年目の診断士に至っては、毎年約7~8割が企業内診断士という結果が出ています。

![]() 参考:1年目中小企業診断士の意識・実態調査 集計表|東京都中小企業診断協会

参考:1年目中小企業診断士の意識・実態調査 集計表|東京都中小企業診断協会

筆者が知る独立された診断士先生も以下のようにおっしゃってました。

このように、合格しても中小企業診断士として独立される方が少なく、尚且つ更新制度が存在するため資格を失効される方も多いことが、職業的認知度が高まらない理由であると考えられます。

ここまでお読みいただくと、この資格に対してネガティブな印象を持たれる方も多いと思いますが、そうではありません。

筆者の周りでもプロの経営コンサルタントとして活躍されている方が多いですし、経済面でも成功されている割合が高い業種に感じます。

では、なぜ独立する診断士がこうも少ないのか。あくまでも筆者の主観ですが、試験合格者は安定した大企業に勤務し、かつそれなりのポストについている方が多いという印象を持っています。

「わざわざリスクを冒してまで独立しなくていいや」という方が多いといいますか。

そんな理由で独立する診断士の数は増えず、士業の中ではマイノリティーのままで、その結果職業面での認知度がなかなか高まらないと筆者は考えています。

診断士試験は難しい!が、エリートや高学歴でなくても合格できる!

さて、以上を簡単にまとめると高学歴なライバルとの間で合格率4%を争う試験です。

どうでしょう?決して甘い印象は持てないと思います。むしろ凹みます(笑)

タイトルにある「中小企業診断士の難易度は簡単?それとも難しい?」ですが、これまでの情報から分析すると回答は明らかです。

ですが、誰にでも勝機はあるのです。その証明となるのが筆者自身の実体験です。

申し遅れましたが、筆者は一流大学卒業で大企業に勤務するエリートという属性は残念ながら持ち合わせていません(苦笑)

しかし、中小企業診断士試験は独学で一発合格することができました。

そんな筆者が考える合格の秘訣は非常にシンプルです。

それは「高い集中力を維持し、正しいプロセスを実践し続けること」ができるかどうか。

診断士試験合格者の中にはいわゆるエリートが多いことは厳然たる事実ですが、海外駐在経験や多額の予算マネジメント、ビッグプロジェクトに携わった経験が仇となり、2次筆記試験で求められる解答以上の自説を展開する方も多いのではないかと勝手に推測しています。

そんな回答には点数がつかないのです。だって、たかが試験なんですもの。至極シンプルな通説や多数説が正解なんです。

そして、設問に対して愚直にシンプルな解答をこしらえるにあたり、いわゆるエリートの頭脳は必要ありません。

テキストに書かれている解答プロセスを自分の中に構築できれば良いのです。

また、受験生の大半が社会人です。基本的に皆さん忙しく、受験に専念する時間の確保に苦労されますし、多くの方は不合格でも生活に支障はないため、勉強しない・できない言い訳を許容しやすいともいえます。

忙しい環境に屈せず、基本に忠実な解答プロセスを構築するためにコツコツ長期間の勉強を重ねることができる人って、どれ位いるのでしょうか。

もしあなたがその3人に位置することができたら、10人中2人が突破する2次筆記試験の難易度はグッと下がることになります。

実質、3人の争いで上位2人に入ればよいのですから。

まとめ

以上より「中小企業診断士の難易度は簡単?それとも難しい?」という問いに対する筆者の真の回答は以下の通りです。

「中小企業診断士の試験は難しい。ただし、素直に努力し続けることで、その難易度はグッと下がる」

当たり前すぎて、どこかで聞いた風な正論と受けとられることは重々承知です。

でも自身の経験上、コツコツと努力を続けたことで試験を乗り越えたのだと実感していますし、そこが合否をわける重大なターニングポイントになったのだと確かに思います。

努力をコツコツと積み重ねられる方は、ぜひチャレンジしてみて下さい^^

診断士を目指してみようと思った方にお得な情報

こちらの記事を見て、「診断士を目指してみようかな」と思われた方にお得な情報です。

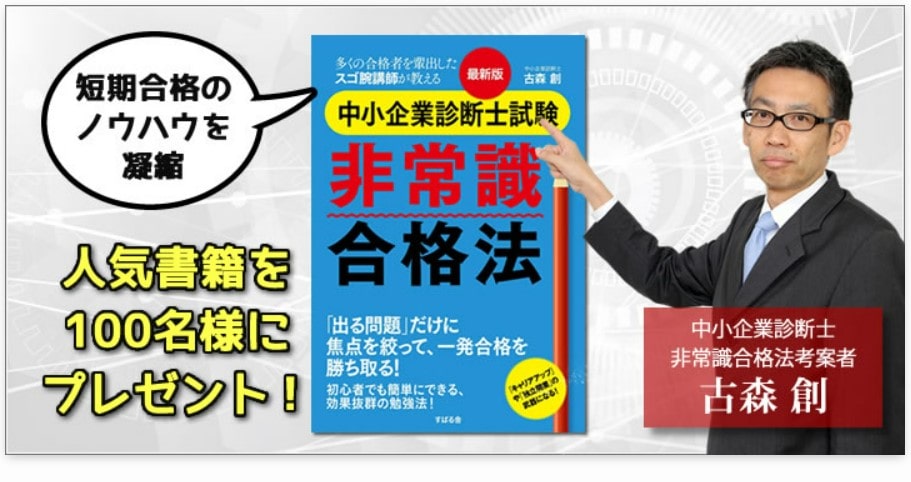

老舗通信講座のひとつであるクレアールでは、無料資料請求を行うと短期合格のノウハウが詰まった非常識合格法の書籍がプレゼントされます!

短期合格のノウハウだけでなく、中小企業診断士試験の各科目の概要や試験の全体像についても解説してありますので、これから学習に取り組む方は必見です。

期間限定&数量限定の特典となっておりますので、定員に到達する前にぜひGETしましょう!

\期間、数量限定!お早めに!/